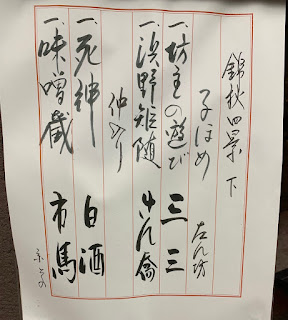

コロナ禍でなかなかオーソドックスな落語会が開けないが、昨日(8日)は私の好きな噺家4人が揃いぶみの落語会ということで、雨降るのなかでもちょっと高揚感を抱きながら、会場の国立劇場小劇場に向かった。座席は市松模様に空席を設けたソーシャルディスタンス形式。演目は下記の通り。

柳亭左ん坊 「子ほめ」

柳家三三 「坊主の遊び」

柳家さん喬 「浜野矩随(のりゆき)」

〜 仲入り 〜

桃月庵白酒 「死神」

柳亭市馬 「味噌蔵」

開口一番。前座の柳亭左ん坊は柳亭左龍の弟子。つまり柳家さん喬の孫弟子にあたる。「子ほめ」は与太郎噺(ここでは八五郎)だが、その話を左ん坊は滑舌良く実直に勧めていく。その様は師匠の柳亭左龍ではなく柳亭市馬を彷彿させる。まだまだ情景描写とかに甘さがあるが、懐が深い感じで将来が楽しみだ。

「坊主の遊び」は隠居した爺さんが吉原でひと騒動起こすという滑稽噺。柳家三三は持ち味の淡々さ出しながら、その隠居と花魁を共に茶目っけたっぷりに演じる。ただ、ひとヒネリが欲しかった感じだった。

「浜野矩随」は腰元彫りの名人だった浜野矩康(のりやす)の息子が親父の域を越えるか越えらないを描いた人情噺。柳家さん喬は本当にこうした講談話というか江戸話を演じると天下一品だ。今や彼の右に出る者はいないというぐらい上手い。観客を江戸の町なかに引き込ませる情景描写、そして主人公の浜野矩随、道具屋の若狭屋新兵衛、矩随の母親をきっちりと演じる。完全な名人芸である。

前座を含めた4人が柳家のなかに1人、「古今亭」の「金原亭」の「五街道」の「桃月庵」と言って、いきなり観客の心を掴んだ桃月庵白酒。彼が演じる「死神」は怖さなんか微塵もない抱腹絶倒編。白酒も今や柳家喬太郎ばりに天下無双状態で、そのエグさは素晴らしい。どんどん突っ張しってもらいたい。

「味噌蔵」は味噌問屋のケチな主人がいない間に使用人たちが宴会を行うが、そこに主人が帰ってくるという噺。柳亭市馬は途中に自慢のノドを聞かせるなどサービス精神旺盛で満員の観客をいい気分にさせる。コロナ禍でなかなか味わえない良い落語会はこう締めるんだよ、とお手本を示してくれるような味わいのある「味噌蔵」だった。こういう締めがあると、雨の中でも足取り軽く飲み屋へ向かうことができる。

久しぶりに落語を十二分に堪能した。